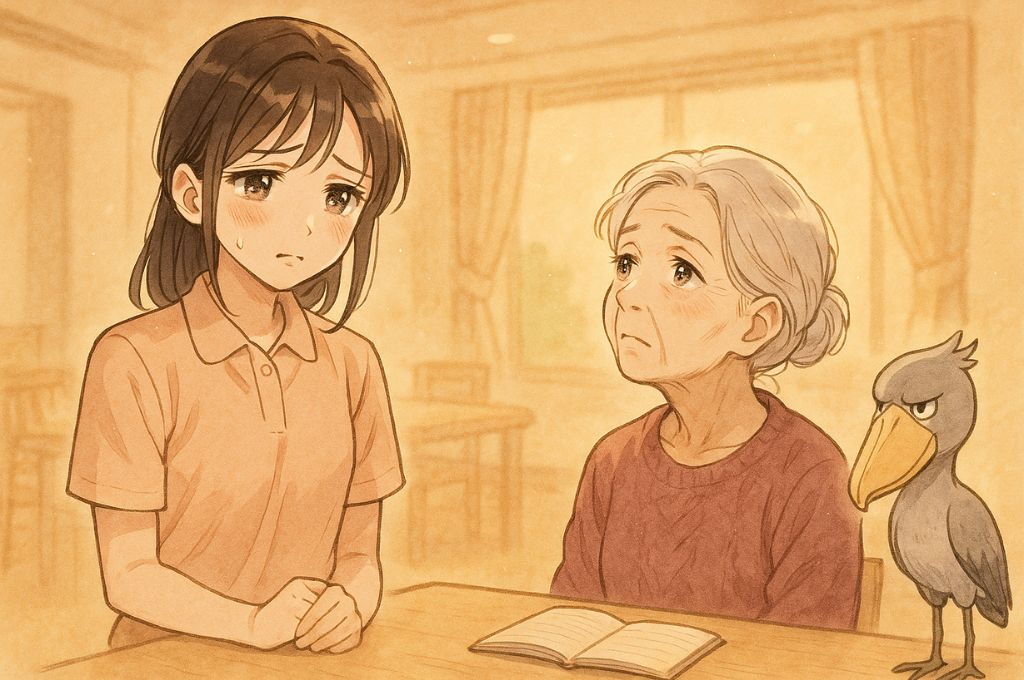

日々、ケアマネージャーとして多くのご利用者やご家族、そして介護の現場で奮闘する皆さんと関わっていると、時折、心に留まることがあります。それは、多くの方が「こうでなければならない」といった見えないプレッシャーと日々闘っているように感じることです。

特に「美しさ」に関して、その傾向が顕著なように思います。「若い頃のようにきれいでありたい」「きちんと身だしなみを整えなくては」という思いは、とても自然で素敵なことですよね。ですが、その思いがいつしか重荷となり、心と身体を疲れさせてしまうこともあるのではないでしょうか。

今回の記事では、完璧さを追求するのではなく、少し力を抜いて「自分をいたわる」という視点から、ご高齢期の美容ケアについて考えてみたいと思います。もし、介護の現場で頑張るあなたの心が、少しでも軽くなるようなヒントを見つけていただけたら嬉しいです。

- すべてを完璧にこなす必要はありません。一歩ずつで十分です。

- 自分自身をいたわる時間を持ちましょう。短い時間でも効果はあります。

- 周りの助けを素直に受け入れることで、プレッシャーから解放されます。

「全部やらなくていい」「一歩だけでいい」そんな余裕を持ちながら、自分自身にも優しく、穏やかな気持ちで日々を過ごせますように。

完璧主義を手放し心のゆとりを取り戻す美容ケア

誰もが、時には肌も心も完璧ではない日があるものです。それで大丈夫です。ちょっとした自分への優しい気遣いこそが、本当の美しさを引き出す力になります。

介護の仕事をしていると、

「今日も時間に追われてしまった」

「もっと丁寧に接したかった」

という日がどうしても訪れますね。毎日、ご高齢者の安全と安心を守るため、限られた時間内で完璧を目指してしまいがちです。この真面目な姿勢と責任感こそが、この仕事の価値を高めます。

とはいえ、時にはその「完璧主義」が、自分自身やご利用者の心に負担になってしまうこともあるかもしれません。美容ケアでも同じことが言えます。少し視点を変えてみることで、心に余裕が生まれ、もっと温かいケアができるようになるかもしれません。

- 小さなことから始める:瞑想や深呼吸を試してみる。

- 一呼吸置く:焦らず、自分を労わる時間を持つ。

- 完璧を求めすぎない:できる範囲で実践することが大切。

「全部やらなくていい」のです。たった一歩だけでも、違いが見えてくるかもしれません。あなた自身を責めずに、日々の小さな実践を楽しんでくださいね。

「こうあるべき」という固定観念を手放す勇気

「シワやシミを隠さないと」

「白髪を染めるのは普通のこと」

私たちはつい、年齢による変化に対して否定的に捉えがちですね。それも無理はありません。「若いことが美しい」といった社会的な価値観が長く続いている影響かもしれません。しかし、私たち自身を責める必要はありません。高齢者の中には、「昔はもっときれいだったのに…」と感じ、鏡を見ることを避けてしまう方もいらっしゃいます。

でも、ちょっと考えてみるとどうでしょう。例えば、深いシワはその方が生きてきた証。笑ったり、悩んだりした人生の物語があります。ですから、その美しさを「隠す」のではなく、「活かす」視点を持つことが大切かもしれません。

- 厚塗りのファンデーションではなく肌に優しいクリームで保湿し、自然なツヤを引き出す

- 口紅の色一つで、血色がよく見え表情を明るくする

こうした小さな工夫で、年齢による変化を否定せず、今の自分を大切にできたなら、それは素敵なケアと言えるでしょう。介護の現場でも、「完璧を求める」よりも、「ご本人が心地よく感じる」ことを大事にしていけたらと思います。その小さな勇気が、ご利用者の笑顔と自信を引き出す第一歩になるのです。

頑張りすぎがもたらす心と肌の疲れ

「美容にはたくさんのステップが必要」と感じていませんか?化粧水や美容液、乳液、クリームなど、さまざまな美容製品が洗面台に並ぶ光景を見ると、一見すると丁寧なケアのように見えますよね。しかし、ご高齢の方や、他者にケアを提供する皆さんには、こうした美容ステップが大きな負担になることもあります。「あれもこれもやらなきゃ」といった義務感にとらわれることで、本来楽しむべき美容の時間が苦痛になってしまうこともあるのです。

誰もが「頑張りすぎてはいけない」ということを、心に留めておいてほしいものです。頑張りが過ぎると、心に疲れが溜まってしまい、それが自律神経の乱れなどを通じて肌にも影響を与えます。ストレスで肌が荒れたり乾燥したりする経験は、多くの方が共感できるのではないでしょうか。特に、日々忙しい介護職の皆さんが、知らず知らずのうちに心と肌に負荷をかけてしまうこともあるでしょう。

だからこそ、「頑張らない」選択肢を大切にしましょう。例えば、スキンケアはオールインワンジェル一つで十分ですし、もしそれでも面倒に感じる日があれば、温かいタオルで顔を優しく拭くだけでも良いのです。血行が良くなり、心もほぐれますよ。ポイントはステップの数や高価な化粧品ではなく、肌をいたわるという実感と、その時間の心地よさです。「すべてをやらなくてもいい」と思える余白を持つことで、心と肌は本来の健やかさを少しずつ取り戻していくことでしょう。

- オールインワンジェルを活用

シンプルなケアでも十分です。 - 温かいタオルでリラックス

顔を優しく拭くだけでも、リフレッシュ。 - 「やらなくていい」と自分に許可を

日々の中で無理をしないよう心がけましょう。

自分自身を大切にし、無理なく続けられるケアを楽しんでくださいね。

自分をいたわるケアビューティーの新常識

心が少し疲れていると思う日ってありますよね。そんな時こそ、自分に優しく向き合うビューティーケアが、そっと寄り添ってくれるものです。

美容と言うと、「若返り」や「アンチエイジング」を思い浮かべることが多いかもしれません。しかし、ご高齢者にとっての美容ケアは、もう少し違った、そして温かい意味を持っています。それは、失った若さを取り戻すものではありません。むしろ、今の自分を大切にし、毎日の生活に彩りと潤いを与えるための、「自分をいたわる」行為です。このケアビューティーは、外見だけでなく心にも変化をもたらしてくれる力を持っています。その新しい考え方は、私たちの介護に対する見方に新しい光をもたらしてくれるでしょう。少しでも日常に取り入れられるヒントをいくつかご紹介します。

- お気に入りの香りのハンドクリームを使う

- 毎朝、鏡の前で今日の自分に微笑む

- 穏やかな音楽を聴きながら、ゆっくりとお茶を楽しむ

全部やろうとしなくて大丈夫。一歩だけでも、あなたの心に優しい変化が訪れるかもしれません。自分を責めず、少しずつ日々に取り入れてみてください。

高齢期の美容ケアがもたらす心の豊かさ

「最近、鏡を見るのが嫌になっちゃって」。そんなふうにこぼされたご利用者の言葉に、心が痛んだことはありませんか。外見の変化は、自分を否定する気持ちが生まれやすくなり、社会との繋がりを遠ざけてしまう原因になりかねません。でも、ほんの少しの美容ケアが心のあり方を前向きに変えてくれることがあります。

- 訪問先でハンドクリームを塗って優しくマッサージをしてみる

心地よい香りと手のぬくもりで、固まっていた表情がふと和らぐことがあります。 - ほんのり色づくリップをひと塗りする

鏡に映る自分に微笑みかけたくなるかもしれません。

こうした小さな体験が、「自分はまだ大切にされているんだ」と感じさせ、生きる意欲を引き出す手助けになります。ご高齢者からも、美容ケアをきっかけに「久しぶりに友人と会いたくなった」「デイサービスに行くのが楽しみになった」という声がよく聞かれます。化粧をすることで、昔の楽しい思い出がよみがえり、会話も弾むことがありますね。

外見を整えることは、自分の内面の力を引き出し、生活の質(QOL)を大きく向上させる可能性を秘めています。それは、身だしなみを超えて、心を豊かにする大切なケアの一つと言えるでしょう。全部を完璧にこなす必要はありません。一歩だけでもいいので、できることから始めてみませんか。

外見だけでなく内面から輝くためのアプローチ

本当の美しさは、内側から自然にあふれ出るものですよね。この真実は、どの年代の方にとっても変わらないものだと思います。ご高齢期の美容ケアは、まさにこの「内面からの輝き」を引き出すための大切な方法と言えます。

大事なのは、シミやシワを完全に隠すことではありません。それよりも、ご本人が「心地よい」と感じられる時間を提供すること。例えば、いろいろな色の口紅やチークを揃えて、「今日はどの色がお好みですか?」と尋ねてみるのはいかがでしょうか。自分で色を選ぶことができると、その方自身の意見が尊重され、自分らしさを感じることができます。

- アロマオイルを数滴入れたお湯で手を温める

- お気に入りの香りのボディークリームで保湿する

心地よい香りは脳をリラックスさせる作用があり、不安感も和らぎます。また、触れるケアは安心感や幸せを感じさせる「オキシトシン」というホルモンを促すとも言われています。このように、外見を整えるだけでなく、心と身体がリラックスし、満たされるような体験が、その方本来の優しく美しい表情を引き出す鍵となります。

外見に対するアプローチを通して、内側からの自信と喜びを育む。これが、これからの新しい時代に求められるケアビューティーの形ではないでしょうか。全てを完璧にする必要はありません。ほんの少しのアクションで、大きな変化が生まれるのです。自分を責めることなく、できるところから一歩ずつ、楽しんで取り入れてみてください。

日常に取り入れる「完璧を手放す」美容の選択肢

「完璧じゃなきゃダメ」と思い詰めて頑張りすぎてしまうあなたへ。少しだけ肩の力を抜いて、美容をもっと楽しんでみませんか?「美容ケアが心に良いことは知っているけど、忙しい日常の中でどう取り入れたらいいの?」と感じることがあるかもしれませんね。大切なのは、特別なことを始めるのではなく、日常の中にちょっとした楽しみとして取り入れることです。

ここでは、ご高齢者の方にも、そして私たち自身にも優しい、「完璧を求めない」簡単で心地よい美容のアイデアをいくつかご紹介します。

- 朝のスキンケアに、一呼吸置いてリラックスしてみましょう。

- お気に入りの香りのハンドクリームで手をマッサージ。

- 隙間時間に深呼吸をしてリフレッシュ。

どれも簡単に始められ、心も体も少し軽くなるはずです。全部やらなければいけないというわけではありません。一つでも試してみることで、日常に小さな変化が生まれるかもしれませんよ。自分に優しく、そして少しずつを大切にしてあげてくださいね。

時短でできるシンプルで心地よいスキンケア

毎日のスキンケアが重荷になってしまうと、逆に良い効果が得られませんね。大切なのは、簡単で続けやすく、自分自身が「気持ちいい」と感じられるシンプルな方法です。完璧を追求するのではなく、できる範囲で取り入れてみませんか。

化粧水や乳液、美容液の機能が一つになったこのアイテムは、忙しい日常の心強い味方です。洗顔後にこれ一つで基礎的な保湿が完了します。手のひらで少し温めてから、優しく顔全体に馴染ませるのがおすすめです。

なかなか入浴できない日や、朝の洗顔の代わりとしても使える拭き取り化粧水は、手軽にすっきりした気分を味わえます。コットンに含ませて肌を優しく拭くだけで、汚れを落としつつ保湿もできます。清涼感のあるタイプを選べば、気分も晴れやかになりますよ。

何もつけたくない日もありますよね。そんな時は、温かい蒸しタオルを顔に乗せるだけで立派なスキンケアになります。血行が良くなって顔色が明るくなり、毛穴の汚れも浮き上がります。リラックス効果も抜群で、心まで癒されます。

「保湿さえしておけば大丈夫」といったおおらかな気持ちで寄り添うことが、心地良くケアを続けるための秘訣です。自分を責めずに、小さなステップを踏み出してみましょう。

訪問美容でプロに頼るという自分へのご褒美

介護のすべてを、ご家族や現場の介護職だけで背負い込む必要はありません。ときにはプロの助けを借りることも、大切な「ケアの選択肢」のひとつです。特に美容に関しては、専門知識と技術を持つプロに任せることで、ご本人にも、私たちにも多くの良いことがあります。

「訪問美容」は、美容師や専門の技術者がご自宅や施設に訪問し、カットやカラー、メイクなどを提供するサービスです。外出が難しい方でも、慣れた環境でリラックスしてサロンと同じようなサービスを受けられるのです。髪型が整うだけで、驚くほど気持ちが明るくなり、前向きな気持ちが芽生えます。

最近では、ご高齢の方や介護が必要な方への美容ケアに特化した「ケアビューティスト」という専門家も増えてきています。彼らはご本人の身体の状態や皮膚の特徴を理解し、安心で心地よい美容ケアを提供してくれます。専門家によるケアは、ご本人にとって特別なご褒美となり、日常に張り合いをもたらします。私たち介護職も、彼らと協力することで、より質の高いケアが提供できるのです。

- 日常に上手に専門家を取り入れてみましょう。

- プロに任せることで得られる「気づき」を大切に。

- まずは一歩、少しずつ試してみることがおすすめです。

「自分たちで何とかしなければ」とは思わずに、外部のサービスを上手に活用する視点も持ち続けたいですね。大切なのは、無理をせずに一歩進むことです。

心が喜ぶメイクで無理なく自信を育む

メイクに関して、「完璧に仕上げなければならない」と感じる必要はありません。ご高齢期のメイクは、実はシンプルさが鍵です。ひとつのポイントに絞って楽しむことで、自信をゆっくりと育てていけます。以下はいくつかのヒントですので、心地よく感じる部分だけで十分です。

眉はまるで顔のフレームのような役割を果たしてくれます。少し伸びた部分を整え、アイブロウペンシルで不足している部分だけを優しく描き足すことで、表情がぐっとはっきりし、若々しさが感じられます。

顔色のトーンが気になることもありますよね。そんな時は、肌になじむコーラルピンクやオレンジ系のクリームチークを頬に軽く乗せてみてください。自然な血色が生まれ、とても柔らかな雰囲気になります。また、顔色を明るく見せてくれる口紅を一本持っておくと安心です。指で優しくたたくように塗ると自然な仕上がりが得られます。

手元は案外、自分の目に留まる場所です。爪を整え、好きな色のマニキュアを塗るだけで、日常の中でふとした時に気分が上向きます。時間がない時には、貼るだけのネイルシールも便利です。

大切なのは、完璧に仕上げることではなく、ご自身が色を選ぶ楽しさや、鏡の中の少し華やかな自分に心を弾ませることです。この小さな喜びが日々の生活を豊かにしていくことでしょう。少しの変化を楽しむ、一歩だけの実践で、十分に素敵な一日を迎えられます。

自分らしい美しさを見つけるためのヒント

誰かと比べてしまって、自信を失うことってありますよね。でも、その旅はあなただけの魅力を再発見する素敵な出発点でもあるんです。私たちはしばしば、周りが決めた「美しさ」の基準に無理に自分を合わせようとしてしまいますが、本当の美しさは一つではなく、多様です。特にご高齢の方々は、長い人生で培った、独自の輝きを持っています。

他の人と比べることから自由になることで、自分だけの美しさを見つけるキーワードは、実は私たちの心の持ち方にあります。ご自身を責めずに、まずは小さなステップを踏んでみましょう。

- まず、自分の好きなところを一つ挙げてみる

- 日常の中で、自分が楽しめる時間を少しでも増やす

- 毎日、何か一つ新しいことを試してみる

すべてを完璧にする必要はありません。ほんの一歩から始めてみてください。その一歩が、あなたの新たな旅の始まりです。気負いすぎず、自分のペースで一つずつ、それで十分です。

他者と比べず自分だけの美しさの基準を見つける

「あの人はまだ若々しいのに」

「昔の私はもっと…」

そんなふうに誰かと自分を比較してしまうこと、ありますよね。でも、それが私たちの自己肯定感に影響を与え、心を苦しくさせることだってあるのです。大切なのは、過去の自分や他人ではなく、「今の自分」に優しく目を向けることです。

例えば、シワ。それは多くの笑顔の証だったり、優しさが表れた目尻の下がりかもしれません。私たちは、年齢による変化を「衰え」としてではなく、その人ならではの「個性」や「人生の勲章」として捉え直す視点を持てます。

ケアの現場でも、ご利用者のその人らしい美しさを見つけ、伝えてみるのはいかがでしょうか。

「〇〇さんの笑顔は、周りをぱっと明るくしますね」

「その優しい眼差しが、とても素敵です」

そんなふうに外見だけでなく、その方の内面から溢れ出る魅力を伝えることで、

「これでいいんだ」

と自分を受け入れやすくなります。他人の評価ではなく、自分が心地よく、自分らしいと感じられる状態。それこそが、何ものにも代えがたい自分だけの美しさの基準なのです。

- 自分自身の魅力を一つ見つけてみる

- ご利用者の素敵な一面を見つけて伝える

- 他者と比較するのではなく、今の自分を大切に思う

全てを完璧にする必要はありません。ほんの一歩を踏み出すだけで、心が少し軽くなるかもしれませんね。

小さな変化や日々の喜びを大切にする習慣

完璧さや劇的な変化を求めないことで、日常の中にひそんでいる小さな喜びを発見できるようになります。この旅は、自分らしい美しさを見つけるプロセスでもあり、小さな喜びを大切にすることがその一部です。

鏡を見るたびに深いため息をつくのではなく、ひとつでもいいから自分の良いところを見つけ、それを褒めてみましょう。「今日は肌がきれいに見えるな」「この髪型、ちょっといいかも」。小さな変化に気づいて認めることで、自己肯定感が育ちます。

スキンケアやメイクは、「こうしなくては」ではなく、「自分がどう感じるか」を重視して選んでみましょう。クリームの香りやリップの色、服の手触りなど、五感が喜ぶものを選ぶことで、自分を丁寧に扱うことができます。

自分の身体に感謝することで、内側から輝きが引き出されます。「今日も一日、よく動いてくれてありがとう」と伝えることや、歩けることや食事ができることへの感謝。このような当たり前に思えることに感謝することで、自己への愛しさが増します。

こうした小さな習慣は、ご利用者だけでなく、忙しい私たち介護職自身のセルフケアとしても非常に役立ちます。日々の喜びを見つける達人になることで、私たちのケアもより温かく、豊かになっていくことでしょう。

どれも全部やらなければならないわけではありません。ほんの一歩、今日できることを試してみてください。それだけで十分です。

まとめ

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。日々の暮らしの中で得たたくさんの気づきを忘れないように、大切なことを心に留めていきたいものですね。

今回のテーマは「完璧を手放す」ことをきっかけに、ご高齢期の美容ケアについて考えてきました。以下のような小さなヒントを日々のケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 「こうあるべき」という既成概念から自由になり、無理をしないシンプルなケアを選びましょう。

- 外見だけでなく、心の中から輝きを引き出すアプローチを見つけることが大切です。

- 誰かと比べるのではなく、自分だけの美しさの基準を見つけましょう。

こうしたヒントは、美容がただの身だしなみではなく、自分自身を労わり、心を豊かにするための「いたわりの時間」であることを教えてくれます。それは義務ではなく、日々の生活に彩りを添えるための心地よい選択なのです。

介護の現場で働く私たちは、ご利用者の「心」に触れる機会を得ています。美容というツールを通じて、ご利用者が自信を取り戻し、笑顔になる瞬間に立ち会えることは私たちの大きな喜びです。

この記事が、少しでもあなたの心にゆとりをもたらし、ケアに新しい視点を加えるきっかけとなれば嬉しい限りです。そして、何よりもあなた自身を大切にし、頑張る自分に優しい眼差しを向けてあげてくださいね。

「誰かの役に立ちたい」という想いを新しいキャリアにしてみませんか?

誰もが願う「歳を重ねても美しくありたい」という気持ちに、専門的な技術で応える新しいケアの仕事があります。美容の力で日常に笑顔と彩りを届ける。この新しい働き方に興味がありましたら、まずは資料請求や無料説明会でその可能性を感じてみてください。あなたの挑戦を心からお待ちしています。

コメント