繰り返しの言動に疲れるあなたへ

毎日の生活の中で、同じことを何度も繰り返していると、ふと疲れてしまうことってありますよね。そんな時は、少し立ち止まって心を休ませる時間を作ってみませんか?

- 自分を責めずに、「今日はちょっと疲れてるんだな」と優しく声をかけてあげましょう。

- 短い時間でも構いません。目を閉じて深呼吸をするだけでも、一息つくことができます。

- 何か特別なことをしなくてもいいんです。窓の外を眺めたり、好きな音楽を聴いたりするだけでも心が少し軽くなるかもしれません。

これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。

勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。

全部を完璧にやろうとしなくて大丈夫です。一歩だけでも、心に少しの余裕を作ってみてくださいね。

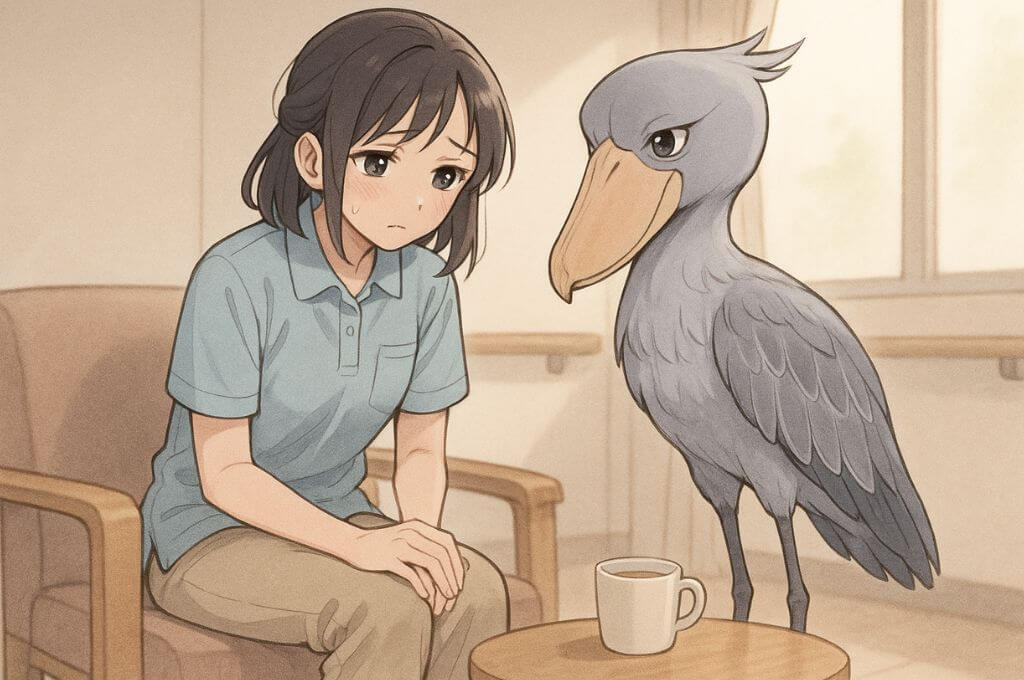

何度も同じことを聞かれるストレス

介護の現場では、同じ質問を何度も受けることがよくありますね。このような状況は、介護職の皆さんにとって悩ましいことかもしれません。特に、繰り返される質問にどう対応したら良いのか戸惑うこともあるでしょう。でも、これは決してあなたのせいではありません。ご利用者の方々が同じ質問を繰り返すのは、記憶障害という特性によるもので、意図的なものではないのです。この背景を理解し、優しく接することが大切です。

- ご利用者の方の気持ちに寄り添う

- 繰り返しに対してイライラせず、穏やかに答える

- 自分自身を責めず、「今日は一歩進んだ」と考える

全部を完璧にこなす必要はありません。一つひとつ、小さなステップを踏んでいくだけで十分です。どうか、自分を大切にしながら頑張ってくださいね。

無力感を感じたときの対処法

何かに対して無力感を感じることは、誰にでもあることです。そんな時は、まず自分を責めずに受け入れてみましょう。以下のような方法で、気持ちを少し落ち着けることができるかもしれません。

- 深呼吸をする

一旦立ち止まり、ゆっくりと深呼吸をしてみましょう。心が少し軽くなるかもしれません。 - 同僚に相談する

同じ職場で働く仲間に気持ちを話してみてください。共感してもらったり、良いアドバイスをもらえることがあります。 - 小さな成功を見つける

ご利用者の笑顔や、自分が行ったケアが役立った瞬間を思い出し、自分の努力を認めてあげましょう。

これらの小さな工夫が、日々の無力感を和らげ、少しずつ前向きに仕事に取り組む力を育んでくれるかもしれません。すべてを一度にやる必要はありません。一歩ずつ、自分のペースで大丈夫です。

記憶障害との向き合い方

記憶障害と向き合う毎日は、不安や戸惑いを感じることもあるかもしれませんね。しかし、その中にも小さな希望や新たな発見が潜んでいることがあるかもしれません。大切なのは、焦らずに一歩ずつ進むことです。

- ご自身を責めないでください。思いやりを持って自分に接しましょう。

- 小さな変化に気づけると、少し気持ちが軽くなることがあります。

- すべてを完璧にしようとせず、できることから少しずつ始めてみてください。

ご高齢者やご利用者の方々をサポートする際も、同じ気持ちで接することが大切です。一緒に少しずつ、前に進んでいけるといいですね。

否定しない関わり方の重要性

記憶障害をお持ちのご利用者と接するときには、否定せずに寄り添うことがとても大切です。時には「また同じことを言っている」と感じることがあるかもしれませんが、その気持ちを言葉にしてしまうと、ご利用者が不安になったり、信頼関係が揺らいでしまうことがあります。まずは、ご利用者の言葉をそのまま受け止め、共感することで安心感を提供できるのです。

これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。

勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。

例えば、ご利用者が「何度も言ってすみませんね」とおっしゃったときには、「大丈夫ですよ、いつでも聞いてくださいね」と優しく返すことで、ご利用者に安心感を与えることができます。このように、否定せずに受け止める姿勢が信頼関係を築く第一歩となります。

- ご利用者の言葉をそのまま受け入れる

- 穏やかで優しい言葉を使う

- 少しの共感を示すだけで大きな安心感を与える

全部を完璧にする必要はありません。小さな一歩を踏み出すだけで、ご利用者との関係に良い変化が生まれるかもしれません。

感情の記憶を大切にするケア

記憶障害をお持ちの方々に接する際、たとえその方々が具体的な言葉を忘れてしまったとしても、そこで感じた感情は心に残ることがあります。だからこそ、その瞬間の感情を大切にするケアがとても大切です。ご利用者が笑顔になったり、安心感を持ったりする瞬間が増えることは、心にポジティブな影響を与えるのです。

- 笑顔で接する

- 優しい声かけをする

こうした行動は、ご利用者に安心感や幸福感をもたらし、次回の行動にも良い影響を与えます。感情を大切にすることは、信頼関係を深め、より良いケアにつながります。

そして、すべてを完璧にしようとする必要はありません。小さな一歩だけで十分です。少しずつ、できるところから始めてみてくださいね。

ご本人の尊厳を支えるために

私たちはみんな、心から尊重され、理解されることを願っていますよね。それぞれの尊厳を大切にすることが、互いの心を結びつけ、穏やかな日々を一緒に作り出す鍵となります。

- 相手の話に耳を傾ける時間を少し取ってみましょう。

- 日常の中で、優しい言葉を一言添えてみてください。

- 自分自身を大切にすることも忘れずに。

どれも全部やらなくても大丈夫です。小さな一歩から始めましょう。あなたのペースで、無理せずに進んでくださいね。

安心感が次の行動を導く理由

安心感というのは、ご利用者にとって非常に大切な要素であり、それが次の行動を導いてくれます。私たちがご利用者のために、安心してケアを受けられる環境を整えることで、彼らは自分自身のペースで行動することができるようになります。この安心感があれば、日々の中で小さな成功体験を重ね、それが自然と自信につながっていくのです。

これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。

勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。

例えば、日常のルーティンを大切にし、ご利用者が望むペースで動けるようにサポートすることが重要です。このように安心感を提供することで、ご利用者は自分の意思で行動する力を取り戻し、結果として尊厳が守られることにつながります。

- 毎日のスケジュールを尊重し、ご利用者が安心できるリズムを作る

- ご利用者の希望や意向をしっかりと聞き、それに寄り添う

- 小さな成功体験を一緒に喜び、共有する

大切なのは、全てを完璧にしようとしなくても良いということです。まずは一歩、できることから始めてみましょう。その一歩が、ご利用者にとって大きな安心となるはずです。

尊厳を守りながらの具体的なケア方法

大切なご利用者の尊厳を守るためのケアは、彼らを一人の人間として心から尊重し、個々のニーズに寄り添うことから始まります。ここでは、そのための具体的な方法をご紹介します。日々のケアに少しずつ取り入れてみてくださいね。

- 選択肢を提供する

ご利用者が自分で選べる場面を少しでも作ってみましょう。たとえば、今日の服装や食事を選んでもらうことで、自分で選ぶ楽しさと自主性を感じていただけます。 - 過去の経験を尊重する

ご利用者の過去の職業や趣味に触れつつ、それを基にお話をすることで、その方の貴重な経験に敬意を払い、自然と尊厳を守ることができます。 - 日常の中での役割を持たせる

簡単な作業でも構いませんので、ご利用者が日常生活の中で役割を持てるようサポートしましょう。これにより、ご自身の価値を再確認していただけます。

これらの方法はすべて実践する必要はありません。どれか一つでも試していただければ、それだけでご利用者の生活に良い影響が生まれるかもしれません。小さな一歩が大切です。

これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。

勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。

まとめ

この記事を通じて、日々の生活の中で大切にしたいことを振り返るきっかけになれば嬉しいです。小さな気づきが、心を温かくする変化を生むことを願っています。

介護の現場では、無力感を抱くこともあるかもしれませんが、自分を責めずに、記憶障害の特性を理解し、共感を持って接することが大切です。否定せずに受け止める姿勢や、感情の記憶を大切にするケアが、ご利用者との信頼関係を築く鍵となります。また、安心感を提供することで、ご利用者が自信を持って行動できるようにサポートすることが、彼らの尊厳を守ることにつながります。

日々の業務の中で、小さな成功を見つけて自分を労ることも忘れないでください。あなたのケアは、ご利用者にとって大きな支えとなっています。

- 記憶障害を理解し、共感を持って接する

- 否定せずに受け止める姿勢を心がける

- 感情の記憶を大切にする

- 安心感を提供し、ご利用者の自信をサポートする

全部を完璧にする必要はありません。小さな一歩を大切にしてください。

これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。

勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。

このブログを書いている「まきこむ」と申します。

介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。

介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。

読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。

どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。

コメント