大切な人と心が通じ合えないと感じること、誰しもありますよね。そんな時、言葉を超えて心をつなげてくれるのは、肌のぬくもりかもしれません。ケアマネージャーとして日々、ご利用者やそのご家族、そして介護職の皆さんと接する中で、私は強く感じることがあります。

それは、私たちの仕事は「心と心をつなぐこと」から始まるということです。特に、言葉によるコミュニケーションが難しくなってきたご高齢の方とどのように心を通わせるか、考え込んでしまうこともありますよね。

この記事では、私が現場で目にしてきた「介護美容」というアプローチが、どのようにご高齢者との絆を深め、豊かなコミュニケーションを生むかについて、具体的な経験とともに紹介させていただきます。日々のケアに新しい視点や小さなヒントが見つかれば嬉しいです。

- 肌に直接触れることで感じるぬくもりを大切に

- 笑顔で接することが心を開く鍵に

- 短い時間でも、相手に集中する時間を作る

全部を実践する必要はありません。一歩を踏み出すだけで、きっと心が軽くなります。少しずつ、無理なく試してみてくださいね。

高齢者とのコミュニケーションがもたらす豊かな時間

世代が異なると、時には少し距離を感じてしまうこともあるかもしれませんね。でも、その先には意外にも温かく心地よい世界が待っているかもしれません。

ご自分を責めずに、心の余裕を大切にしましょう。そして、いつでも、どこでも、少しの心がけで日常が変わるかもしれません。以下に、簡単に試せるヒントをいくつかご紹介します。

- 話を聞くときは、相手の気持ちに寄り添ってみる。

- 日常会話の中で、ちょっとした感謝の言葉を添える。

- 困ったときは、素直に助けを求める勇気を持つ。

全部をやらなくても大丈夫。大切なのは、ほんの一歩を踏み出すことです。それだけで、少しずつ心が温かくなるかもしれませんよ。

なぜ介護コミュニケーションが重要なのか

私たちが日々の業務の中で、「また同じ話をしている」と思ったり、「本当の気持ちはどうなんだろう?」と悩むこと、ありますよね。慌ただしい日常の中で、つい作業を優先してしまい、会話が後回しになってしまうこともしばしばです。そして、そんな自分を少し責めてしまうこともあるかもしれません。でも、どうか自分を責めないでくださいね。

介護におけるコミュニケーションは、情報を伝えるだけのものではありません。ご利用者一人ひとりの尊厳を守り、その方らしい生活を支えるための大切な基盤です。私たちの言葉や、表情、そっと触れる手のぬくもりが、ご利用者に「自分は大切にされているんだ」と感じてもらうためのものです。特に、認知症の方々など、言葉でのやり取りが難しい場合、このような非言語的なコミュニケーションがさらに重要になります。

私たちは、ご利用者の日々の生活を手伝う「作業」だけでなく、その方の心に寄り添い、信頼関係を培う「関わり」を目指しています。信頼があるからこそ、ご利用者はちょっとした体調の変化を伝えてくれたり、心の奥にある本音を話してくれたりします。このような温かな関係があるからこそ、日々のケアはより豊かで意味深いものとなり、私たち自身の仕事のやりがいにも繋がっていきます。

- 自分を責めないで、できる範囲で一つずつ、という心持ちを大切に。

- 表情や手のぬくもりなど、非言語的コミュニケーションを意識してみましょう。

- 大切なのは信頼関係。挨拶やちょっとした声掛けを積み重ねてみてください。

一歩ずつでいいんです。その一歩が、ご利用者にとって大きな安心に繋がると思います。

美容ケアが高齢者の心に与える影響

「お化粧なんて、もう何年もしていないわ」

「こんな歳になって、恥ずかしい」

そんなふうにおっしゃるご高齢の方々が、施設でお化粧を提案されると、はじめは少し遠慮がちになることがあります。その言葉の裏には、諦めや、女性として見られることへの戸惑いがあるのかもしれません。しかし、私たちは気付いています。いくつになっても「美しくありたい」という気持ちは、誰もが心の片隅に持ち続けているものです。

介護美容は、この静かに眠っていた思いをそっと引き出す力を持っています。例えば、ほんのり色づく口紅をつけて、鏡に映る自分の顔を見た瞬間に、驚きや喜びが表れるその表情。その小さな変化は、単に見た目を華やかにするだけでなく、「自分はまだ輝ける」と感じさせてくれるのです。介護美容は、ご利用者の内なる輝きを引き出し、心に明るさをもたらす大切なケアの一つです。

時には、ご家族が面会に来られた際に「お母さん、きれいになったね」と声をかけられることも。そんなとき、照れながらも誇らしげに微笑むご様子を見ると、美容が持つ力を改めて感じます。それは、生きる意欲や、他者と関わろうとする前向きな気持ちも引き出します。

- 軽く頬にチークをのせるだけで、表情が明るく見えます。

- ハンドマッサージでリラックスし、血行を良くしてみましょう。

全部を一度に行う必要はありません。一歩踏み出すだけでも、心に嬉しい変化が訪れるかもしれません。

美容を通じた非言語コミュニケーションの力

私たちが誰かと言葉を交わす前に、その人が醸し出す雰囲気や表情が、そっと心の中の思いを伝えてくれることってありますよね。そんな瞬間に気づけると、少しホッとすることもあるかもしれません。

- 自分を責めずに、自然体でそのままで大丈夫

- 一つの気づきが、新しい安心につながります

- 小さなことから始めてみる勇気を持ちましょう

- 無理をせず、出来ることだけで十分です

ご高齢者の方や、サービスをご利用中の方にも同じように、一歩ずつ寄り添っていけるといいですね。その人らしさを大切に、少しずつ、焦らずに。

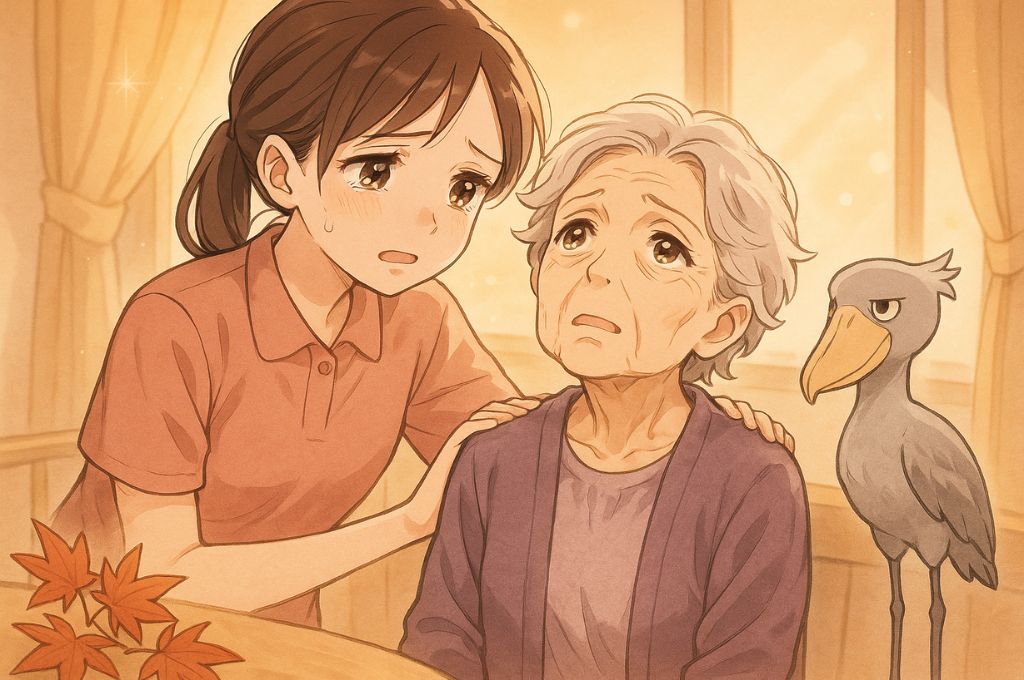

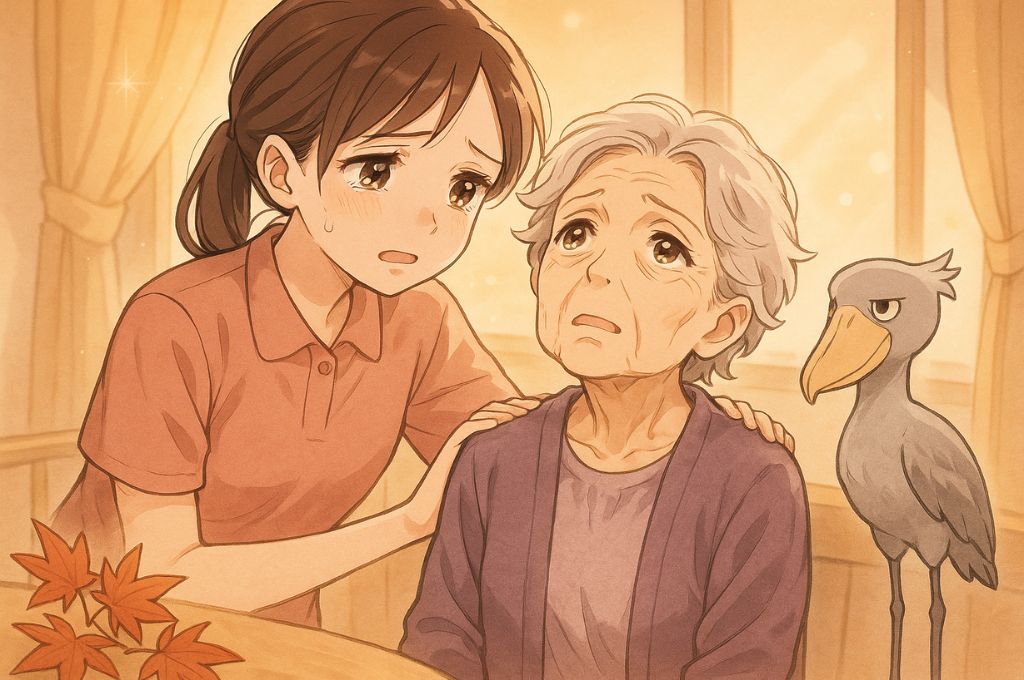

触れるケアが築く安心感と信頼関係

誰かと言葉を交わすことが難しく感じる時、自分の気持ちをどう伝えたらいいのか困ってしまうことがありますよね。そんな時に力を発揮するのが、「触れる」という行為です。介護美容においては、ハンドマッサージやお顔にそっとクリームを塗ることが、この触れるケアそのものなのです。

人の肌、特に手は「第二の脳」とも呼ばれ、多くの神経が集まっています。温かい手でやさしく触れることで、心が穏やかになり、不安が和らぐ効果があると言われています。科学的にも証明されていますが、私たちは日々の体験からもそれを感じ取ることができますよね。例えば、不安そうなご高齢者の手をそっと握った時、緊張していた表情が和らぐ瞬間を目にしたことがあるかもしれません。

美容ケアを通じた「タッチング」は、言葉以上に多くのことを伝えることができます。例えば、次のようなメッセージが、触れることで心に届くのです。

「あなたのことを大切に思っています」

「ここにいても大丈夫です」

特に、認知症の周辺症状で不安を感じているご高齢者に対しては、この触れるケアが大きな力になることがあります。信頼の第一歩は、心地よい肌の触れ合いから始まることが多いです。そして、ただ触れるだけでなく、相手の呼吸に合わせたゆったりとしたリズムを意識することで、さらに深い安心感を生むことができます。

大切なのは、小さな一歩を踏み出すこと。全部を完璧にする必要はありません。ほんの少し触れるだけで、その穏やかな効果を実感できるかもしれません。あなたの優しさが相手に伝わるといいですね。

五感を刺激し心を開く美容の役割

私たちは日常生活の中で、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感を自然に使って世界を感じていますね。しかし、ご高齢になると、これらの感覚が少しずつ変化していくことがあります。それが結果として、外部からの刺激が減少することにもつながることもあるのです。でも、ここで安心してください。介護美容はこの五感をやさしく、豊かに刺激する方法を提供し、ご利用者の心をほぐし、活発にする力を持っています。

- ラベンダーや柑橘系のアロマオイルを使用したハンドクリームの香りは、リラックス効果を高め、心地よい気分をもたらします。

- 香りは記憶とも深く結びついているので、ふとした瞬間に懐かしい思い出を呼び覚ますこともあるのです。

- ハンドクリームのなめらかな感触や、温かいタオルの心地よさが、安心感を与えてくれます。

- 色とりどりのマニキュアや鮮やかな口紅を選ぶ楽しみがあります。「どの色にしようかな」と考える時間が、心を弾ませ、自己決定の喜びを感じさせます。

- 「きれいな色ですね」「お肌がしっとりしましたね」といった穏やかな声掛けや、懐かしい音楽のBGMは、心地よい空間を作り出す大切な要素です。

このように、美容ケアは五感を刺激し、ご利用者の心と脳に優しい刺激を与えることで、閉ざされがちだった心の扉を開け、豊かな表情や言葉を引き出すきっかけとなります。どれかひとつでも試してみると、きっと新しい気づきがあるかもしれません。もちろん、全部やる必要はありません。できることを、一歩ずつで大丈夫です。

自己肯定感を高める美しさへのアプローチ

加齢や病気による身体機能の低下は、ご本人が思っている以上に自信を失わせ、自己肯定感を下げてしまうことがあります。

「もう、誰に見せるわけでもないし」

「何もできなくなってしまった」

と感じている方に、どのように寄り添うことができるのでしょうか。

美容ケアは、失われがちな「自分を肯定する気持ち」を取り戻すための効果的な方法です。鏡に映る、ほんの少し血色の良くなった自分や、きれいに整えられた爪、華やかになった口元を見ることで「私、まだ大丈夫かも」「きれいになるって、嬉しいことなんだ」といったポジティブな感情が生まれます。大切なのは、他者からの評価ではなく、ご自身で「良いな」と感じられることです。

このような小さな自信の積み重ねが、大きな変化をもたらすことがあります。例えば、お化粧をして「みんなのいる食堂へ行ってみようかな」と交流意欲が湧いたり、きれいになった手で「リハビリの編み物を再開したい」と活動へのモチベーションが高まることもあります。

外見を整えることは、内面の力を引き出すためのスイッチです。それは「誰かのため」ではなく、まず「自分のため」に輝くことの喜びを再発見するプロセスです。私たちは、そのプロセスに寄り添い、皆さんの本来の美しさと自信を引き出すお手伝いをしたいと思っています。

- 毎日のちょっとしたスキンケアを取り入れてみる

- ネイルをきれいに整えてみる

- リップクリームや口紅で口元に変化をつけてみる

「全部やらなくていい」「一歩だけでいい」そんなゆとりを大切にしながら、少しずつ自分を大切にする時間を増やしていきましょう。

美容ケア実践で深めるコミュニケーション術

大切に自分をいたわる時間を持つと、それが自然と人との関係にもやさしい影響を及ぼします。何気ない毎日のケアが、より温かみのあるコミュニケーションの始まりとなることがありますよ。

- 静かな時間を作る:数分でも、心を落ち着ける瞬間を大切に。

- 小さな楽しみを見つける:お気に入りの音楽やお茶を楽しんでみてください。

- 身近な自然を感じる:散歩をしながら、季節の移ろいを感じてみましょう。

すべてを完璧にこなす必要はありません。少しの意識を変えるだけでも、大きな違いを感じられるかもしれません。自分に優しくすることが、周囲にもやさしさを広げる第一歩です。

施術中の声かけで心を読み解くヒント

美容ケアの時間は、ご利用者との心豊かなひとときを創り出す大切な時間です。ただ施術をするだけでなく、ちょっとした言葉のやり取りを通じて、相手の気持ちに寄り添い、信頼関係を深めることができます。重要なのは、質問を次々と投げかけるのではなく、心地良い沈黙を大切にしながら、ご利用者が快適に感じられるよう配慮することです。以下のヒントを少しずつ試してみてはいかがでしょうか。

まずは「選択を促す声かけ」の提案です。例えば、「このピンクとオレンジのマニキュア、どちらがお好きですか?」といった具合に、選択を委ねることで、ご利用者自身の意思を尊重し、自信を引き出すきっかけになります。

次に「感覚を共有する声かけ」をあげます。「このクリーム、少しひんやりしていて気持ち良いですね」「本当に良い香りがしますね」と、今感じていることを共有することで、一緒に楽しんでいるという安心感を生むことができます。

そして何より大切なのが「肯定的なフィードバック」です。「とてもお似合いです」「お顔がぱっと明るくなりましたね」と具体的な変化を伝えることで、ご利用者の喜びを増幅し、さらに自信を持っていただけるようになります。

- 選択を促す

「どちらの色にしましょうか?」「香りはこちらとこちら、どちらがお好みですか?」 - 感覚を共有する

「温かくて気持ちいいですね」「しっとりしてきましたね」 - 肯定的に伝える

「手がとてもきれいに見えますね」「笑顔がますます素敵になりましたよ」 - 許可を求める

「少しお顔に触れてもよろしいですか?」「こちらのお化粧水をつけさせていただきますね」

これらの声かけを通じて、ご利用者の表情や声のトーン、わずかな仕草に耳を傾けてみてください。それにより、言葉にならない気持ちも感じ取ることができるかもしれません。

無理にすべてを行わなくても大丈夫です。毎日少しずつ取り入れることで、貴重なコミュニケーションの機会が広がっていくでしょう。

相手の好みや思い出を引き出す会話のコツ

美容ケアは、その方の人生を知る大切なきっかけにもなります。過去の思い出や大切にしてきた好きを引き出すと、会話はより深くなり、特別な関係を築くことができます。話のきっかけ作りのヒントの例をお伝えします。

「若い頃はどんな化粧をされていましたか?」

「お着物を着る時は、どんな色の口紅が好きでしたか?」

「このお洋服の色、とても素敵ですね。明るい色がお好きなんですか?」

もし話が途切れても、焦らないでください。沈黙もまた、心を通わせる大切な時間です。ただそばにいて、手のぬくもりを感じてもらうだけで十分です。

「知る」こと以上に「感じる」姿勢を大切に。「全部やらなくていい」、「一歩だけでいい」という余裕を持ちましょう。それが、心を通じ合わせるポイントかもしれません。

笑顔を引き出すミラーリングと共感の表現

皆さんもすでに感じているかもしれませんが、コミュニケーションでは言葉以外の部分もとても大切です。特に、相手に笑顔になってもらいたいときには、私たちの表情や態度が相手に影響を与えることがあります。

心理学の「ミラーリング」という手法をご存じでしょうか?これは、相手の動作や表情を自然に真似ることで、親近感や安心感を抱いてもらう方法です。たとえば、ご利用者が微笑んでくださったときには、こちらも柔らかく微笑んでみる。また、相手がゆっくり話をされる場合は、自分も少しペースを落としてみる。こんな風に相手のペースに寄り添うことで、「あなたを大切にしていますよ」というメッセージが自然と伝わります。

また、美容ケアの効果を引き出すのに役立つのが「共感の表現」です。ご利用者がきれいになった手を見て嬉しそうにされていたら、「本当にきれいになりましたね!私も嬉しくなります」と伝えてみてください。ただ褒めるだけでなく、自分の気持ちも共有することで、一緒に喜びを分かち合うことができます。このような喜びの共有が、私たちの絆をより深めてくれます。

笑顔は人を幸せにする力があります。私たち自身が心からの笑顔で接することで、相手の最高の笑顔も引き出せるでしょう。

- 相手が微笑んだら、同じように微笑み返す

- 相手のペースに合わせて話すスピードを調整する

- 喜びや嬉しい気持ちを言葉で伝える

- 自分の感情も共有して、一緒に喜ぶことを心掛ける

全部をやる必要はありません。できることから、少しずつで大丈夫です。

訪問美容やケアビューティー現場での応用

「きれいになりたい」と願う気持ちは、誰もが心に抱える大切な想いですね。その小さな願いに、優しく寄り添えるヒントをお届けします。

- 自分を責めず、まずはそのままの自分を受け入れる

- 忙しい日々の中でも、一息つけるような小さな習慣を見つける

- “すべて完璧でなくていい”という心の余裕を持つ

このような視点で、少しずつ取り入れられることが、心に安心をもたらしてくれるでしょう。どんな時も、あなたのペースで進んで大丈夫です。

訪問先での信頼関係構築のポイント

訪問サービスでのケアは、その方の大切なご自宅というプライベートな空間で行われます。そのため、私たちはそこでのコミュニケーションに特別な配慮が必要です。ご自宅は、ご本人の人生が詰まった特別な場所であるため、訪問する際は敬意と謙虚さを心に留めましょう。

信頼関係を築くためには、ご家族との連携が大切です。まずは、ご本人の最近の様子や好きなこと、注意すべき点をしっかりと共有して、安全で安心できるケアを提供する準備を整えます。初めてお伺いする際には、施術を急がず、お茶をいただきながらゆっくり会話を楽しむことから始めてみませんか?お家の中に飾られた写真や趣味の作品について話しかけると、「素敵なご家族ですね」や「これはご自身で作られたのですか?」といった言葉が自然に出てくるでしょう。そういった会話が、心の距離を縮めてくれます。

また、専門的な「ケアビューティスト」としての資格を持つ私たちは、清潔な身だしなみや、感染症対策をきちんと行うことで、さらなる安心感をお届けします。以下のポイントを参考に、小さな実践を心がけてみてください。

- 常に清潔で整った身だしなみを心掛ける

- 衛生管理や感染症対策を徹底する姿勢を示す

- ご本人やご家族からの信頼を得るために、安心できる安全なケアを提供する

大切なのは、全てを完璧にすることではなく、小さな一歩を踏み出すことです。ご自宅という安心できる環境だからこそ、パーソナルで深い交流が可能になります。その一歩が、新たな気づきとほっとする安心を生むのです。

介護施設におけるグループケアの工夫

介護施設で美容レクリエーションを行う際には、個別対応とは違ったアプローチが必要ですが、グループで行うことには素晴らしい効果があります。

グループケアの最大の魅力は、ご利用者同士の交流が生まれることです。例えば、「あなたのマニキュアの色、素敵ね」「ありがとう、あなたも似合っていますよ」といった会話が交わされる様子は微笑ましく、また、昔の化粧品の思い出話で盛り上がることもあります。こうしたふれあいが新しい関係を築くきっかけとなり、孤独感の解消につながることもあるのです。普段はあまりお話しされない方が美容を通じて笑顔でお話しされる姿を見ると、私たちも本当に嬉しく感じます。

ただし、参加にためらいを感じられる方へは、さりげなく「見ているだけでもいいですよ」や「ハンドマッサージだけ試してみませんか?」といった声かけをして、その方に合った形で気軽に参加いただけるよう心がけます。あくまで無理にすすめず、自然な形で楽しさが伝えられるような場作りが大切ですね。

また、男性のご利用者にも楽しんでいただける工夫もポイントです。例えば、爪磨きや眉カット、爽やかな香りのハンドケアなど男性向けのメニューを用意することで、「美容は女性のもの」という固定観念を柔らかく変えていけます。このように、多様なニーズに応じる視点を持つことで、ケアの幅が広がり、より多くの方に喜びを提供できるのです。

- 参加をためらう方へ、無理せず楽しめる選択肢を提案

- 男性にも気軽に楽しめる美容メニューを用意

- 自然な交流が生まれる場をデザイン

「全部やらなくていい」「一歩だけでも大丈夫」そんな気持ちで、少しずつ試してみてくださいね。

より良いコミュニケーションのための心構え

心地よい関係を築くためには、まず「心構え」を少し見直してみませんか。ちょっとした変化が、大きな安心感につながるかもしれませんよ。

- 自分を責めず、できることから始めてみる

- 気軽に考え、日々の小さな気づきを大切にする

- ご高齢者やご利用者と接するとき、敬意を忘れずに

全部を完璧にこなす必要はありません。一つでも試してみることで、少しずつ変化が訪れるかもしれませんね。

傾聴と観察で寄り添う姿勢

これまでいろいろなテクニックをご紹介しましたが、その根底にあるもっとも大切な心構えは、「傾聴」と「観察」の姿勢ではないでしょうか。私たちが専門職として日々を過ごす中で、「何かをしてあげなければ」と感じることが多いかもしれません。しかし、一番大切なのは、相手の世界にお邪魔させていただくという謙虚な気持ちでいることではないでしょうか。

傾聴というのは、ただ話を聞くこと以上のものです。その方の言葉の背後にある感情や願いに耳を傾け、言葉にはならない想いを表情や声のトーン、目の輝きから感じ取ろうとすることを指します。忙しい中で難しいと感じることもあるかもしれませんが、ほんの数分でも、目の前の方に意識を集中させ、「あなたのことをもっと知りたいです」と思いながら向き合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。

観察もまた、大切です。爪の伸び方、肌の乾燥具合、普段とは違う服装といった、日常の小さい変化を見つけることが、その方の体調や心境を理解する手がかりになります。美容ケアの場面では、自然とこの観察力を発揮することができます。一言、「今日は少し手が冷たいですね、温めましょうか」と声をかけることが、相手に安心感を与える手助けとなります。私たちが「してあげる」のではなく、相手のありのままを受け止め、共にいるという姿勢が、最高のコミュニケーションの基盤を築くのです。

- 短い時間でも、相手に意識を集中させる

- いつもの状態と少しの違いを見つける

- 自然な観察力を活かして、優しく声をかける

全部を完璧にやろうとしなくても大丈夫です。小さな一歩から始めてみませんか。

相手の「好き」を尊重する大切さ

介護の現場では、どうしても効率や安全が優先されがちで、ご本人の「好き」や「こだわり」が後回しになってしまうことがありますよね。それでも、その人らしさというのは、まさにその「好き」の一つ一つに詰まっています。介護美容は、ご本人の「好き」を大事にし、それを実現するためのお手伝いをするケアです。

例えば、「もう少し華やかな色がいいわ」とか「このブランドの香りが好きなの」といったご本人のリクエストは、その方の個性を大切にするための第一歩です。私たちの価値観や考えを押し付けるのではなく、ご本人が心から「これがいい」と思える選び方をサポートすることが大切です。もし少し派手に見える色を選ばれたとしても、「とてもお似合いですよ」と優しく肯定することで、ご本人自身がその選択を楽しめるようになります。

もちろん、「何もしなくていい」という思いも、とても大切な意思表示です。その気持ちを尊重しつつ、「では、今日は温かいタオルでお顔を拭くだけにしましょうか」といった別の提案をする柔軟さも求められます。その人らしさを大切にすることで、その方だけの特別な「美しさ」を引き出すことができます。

- ご本人の「好き」を常に聞く姿勢を持つ

- その選びに対して肯定的なフィードバックをする

- 気分によっては「今日はこれだけで」といった選択肢を用意する

このように、一つ一つの関わりが個別ケアの本質です。ご利用者お一人おひとりの尊厳を大切にし、その方だけの特別な時間を一緒に作っていきましょう。全部やらなくても大丈夫です。一歩ずつ、その方に寄り添うことで十分です。

まとめ

介護美容は、見た目を整えるだけのサービスではなく、人と人との心をつなぐ大切なコミュニケーションの手段です。ご高齢者の方々の尊厳を大切にし、生きる意欲を引き出すためのサポートとして、美容は言葉以上の力を持っています。

触れることで生じる安心感や、五感により呼び覚まされる記憶と感情、鏡に映る新しい自分に出会うことで得られる自信。これらの一つ一つが、ご利用者との間に温かい関係を築いていくのです。

日々のケアの中で、美容の視点を少しだけ取り入れてみませんか。

- ハンドクリームを塗るとき、少しだけマッサージを加えてみる。

- 髪をとくときに、「きれいになりましたね」と優しく声をかける。

そんなささやかな実践が、ご利用者の方の微笑みを増やし、働く私たち自身の喜びもさらに豊かなものにしてくれます。このような私たちの提案が、あなたの素晴らしいケアの可能性を広げる一助となれば嬉しいです。

年を重ねても、「美しくありたい」という気持ちは変わらないものです。 そんな想いを手助けする「新しいケアの仕事」に挑戦してみませんか?

誰かの笑顔を増やし、社会に貢献できる新しい働き方は、大きなやりがいに満ちています。ぜひ、一歩踏み出してみてください。資料請求や無料説明会にて、私たちの想いや実際の取り組みに触れることができます。皆さんの参加を心よりお待ちしております。

コメント